在LED显示行业的技术迭代中,成本始终是左右技术路线普及速度的核心因素。当前小间距 LED市场,MIP与COB两大主流封装技术的成本博弈正进入关键阶段——两者价格差距以超出预期的速度缩小,行业预判的“价格交叉点” 有望在明年出现。这一变化不仅会改变企业的技术选型策略,更将重塑整个产业链的竞争格局。

从“价差显著”到“逐步靠近”

LED 显示技术的发展,始终围绕“性能提升”与“成本可控”两大目标推进。自2017年全倒装 COB 技术兴起后,芯片微缩化成为行业共识,而MIP技术的出现,让小间距领域的技术竞争从“单一路线主导”转向“多路线并存”。

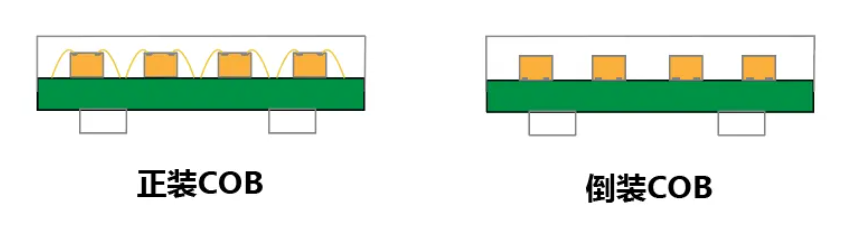

从技术原理来看,COB通过将LED芯片直接贴装在PCB板上并整体封装,凭借高集成度和较好的散热性,快速在小间距市场打开局面。但随着显示精度要求提升,COB在超微间距产品上的局限性逐渐显现:可靠性不足、光学均匀性难以保证,这些问题直接制约了其在高端场景的应用。

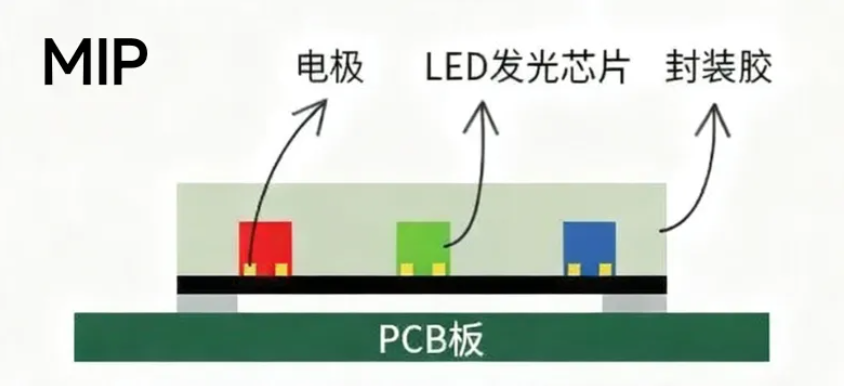

MIP 则采用更精细的封装思路,通过巨量转移技术将微米级芯片固定在基板上,借助透明导电薄膜实现电路连接,省去了传统灯珠支架。这种设计让MIP在轻薄度、可靠性和光学一致性上实现突破,尤其在长时间运行后的显示稳定性上,表现优于COB,因此初期在高端市场获得了价格溢价。

反映在具体价格上,当前MIP产品价格已从去年底的高位回落至8元/千颗,COB产品价格则稳定在4.1-4.2 元/千颗区间,两者价差仍接近一倍。但深入产业内部可见,实际生产成本与市场售价之间存在明显空间,行业内普遍的实际生产成本仅为2元多,这意味着无论是 MIP还是COB,都具备进一步调整价格的弹性。

更值得关注的是价格走势的变化:过去两年,COB为抢占市场份额已历多轮价格下调,带动市场覆盖扩大;而 MIP 在突破量产瓶颈后,随着产能提升,成本降幅逐步扩大,两者的价格曲线正加速向彼此靠近。

成本缩小的关键动力:产能、工艺与产业链的协同发力

MIP与COB成本差距缩小并非偶然,而是产能扩张、工艺优化与产业链协同共同作用的结果,这三大因素在当前产业环境中形成叠加效应,推动价格体系重构。

产能规模化是MIP成本下降的核心。此前MIP受量产技术限制,产能低导致单位成本高;近两年巨量转移设备成熟、生产流程优化,头部厂商逐步扩产,从少量试产转向规模化生产,直接摊薄设备折旧、研发摊销等固定成本,提升了MIP价格竞争力。COB则通过工艺改进控成本。一方面,国产巨量转移设备普及,降低生产线固定资产投入;另一方面,芯片修复技术升级提高生产良率,减少芯片损坏带来的物料浪费,进一步降低单位产品成本。

产业链的协同创新也在底层助力成本优化。封装环节占LED器件总成本的三成以上,MIP与 COB均在材料端寻求突破。MIP通过优化透明导电薄膜的材质与厚度减少材料消耗;COB则采用新型封装树脂,在保证防护效果的同时降低材料成本。此外,设备厂商推出兼容两种技术的生产设备,减少了企业切换技术路线的额外投入,让产业链资源配置更高效。

从市场端来看,小间距LED市场 “以价换量”的趋势也倒逼技术路线降本。当前终端市场对显示产品的价格敏感度提升,无论是COB还是 MIP,若想扩大市场覆盖,必须在保证性能的前提下控制成本,这种市场需求反过来推动技术方加速降本进程。

从“路线之争”到“场景细分”

成本差距缩小正在改变MIP与COB的市场定位,两者不再是单纯的“替代关系”,而是逐步走向“场景细分”,形成互补格局。

COB凭借先发优势和成本基础,在中端商用市场占据主导地位。经过多年发展,COB的技术成熟度高、供应链稳定,在会议室、指挥中心等对显示精度要求适中、成本敏感的场景中,需求持续增长。同时,COB也在向两个方向拓展:向上突破超微间距产品,尝试进入高端市场;向下覆盖更大间距的商用场景,进一步扩大规模优势。

MIP则依托性能优势,在高端场景快速渗透。医疗影像、XR 虚拟拍摄、高端商显等领域,对显示的可靠性、光学一致性要求极高,这些需求恰好契合MIP的技术特点。因此,尽管MIP 价格仍高于COB,但在这些高端场景中,已逐步成为优先选择。

教育、车载等新兴市场是MIP与COB竞争的关键领域。教育市场对成本更为敏感,COB凭价格优势占主导;车载显示对稳定性要求高,MIP靠“无导线连接+全密封封装”设计,解决传统显示的“毛毛虫”等缺陷,逐步获得车企关注。

技术融合成为新趋势。部分企业开始尝试“MIP+COB”混合封装,在超大尺寸产品中按区域用不同技术,平衡像素密度与成本;另有方案将MIP与量子点结合,提升色彩、缩小与COB 的色彩差距。这表明,未来市场赢家未必是单一技术主导者,而是能按场景灵活组合技术的企业。

交叉点预计:可能性与挑战

“MIP与COB的价格交叉点可能将出现在明年第一季度后”,这一判断已成为行业内一些从业者的共识。支撑这一预判的,是成本下降节奏、产能释放周期与市场需求变化的三重叠加。

从成本端看,MIP仍有较大下降空间。随着产能进一步提升,规模效应将持续显现,单位成本有望向COB的实际成本靠拢;而COB经过多轮降价,进一步大幅降本的空间已逐渐收窄,若继续降价,可能会压缩企业的研发投入,影响技术迭代能力,因此COB的价格下行速度将逐步放缓。

产能释放的时间差也为交叉点提供了条件。当前MIP产能正处于快速爬坡期,预计今年底至明年初,多条新生产线将陆续投产,产能规模的提升将直接推动价格下降;而COB的产能已趋于饱和,市场竞争加剧,价格面临持续压力。一增一稳的产能格局,将加速两者价格曲线的交叉。

市场需求升级为MIP与COB的价格交叉点提供支撑。8K超高清、透明显示等新兴应用崛起,终端对显示性能要求提升。虽MIP价格仍高于COB,但高端场景中,其性能优势带来的“综合价值” 已显现;待两者价格差距缩小到一定程度,性能将成企业选型关键,推动MIP部分替代COB。

不过,价格交叉点到来面临挑战。COB在超微间距领域仍有技术优势,其“面板化”封装在超大尺寸场景的成本优势短期难替代;MIP若无法突破超微间距技术瓶颈,难全面渗透专业显示领域。此外,驱动IC集成进度、巨量转移良率提升等技术变量,也可能影响交叉点具体时间。

结语:

从Mini COB到Micro MIP,LED显示技术迭代印证“性能升级、成本下降”的产业规律。MIP 与COB价格靠近是技术普惠过程,高端技术借规模效应降门槛,成熟技术靠工艺优化保活力,最终惠及全产业链与终端用户。未来LED显示行业竞争,不再是“单一技术的胜利”,而是“技术与场景的精准匹配”MIP和COB唯有持续优化成本、提升性能,才能在行业变革中立足,而价格交叉点的到来,或许正是这场变革的开始。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

+ 更多资讯热度榜

+ 更多慧聪原创

+ 更多技术文章

+ 更多政策法规