在显示技术的赛道上,COB 与 MIP 曾被视为针锋相对的竞争者。然而 2025 年的产业数据却呈现出别样的图景:COB 产能达到 8 万㎡/ 月,产值同比增长近 100%;MIP 产能也实现 5000-7000KK / 月的规模,预计 2026 年将突破 20000KK / 月。这种并行增长的态势揭示了一个新的产业逻辑 —— 技术路线的融合正成为推动显示产业升级的核心动力,一场“竞合新范式”正在形成。

技术特性分化:场景卡位的精准博弈

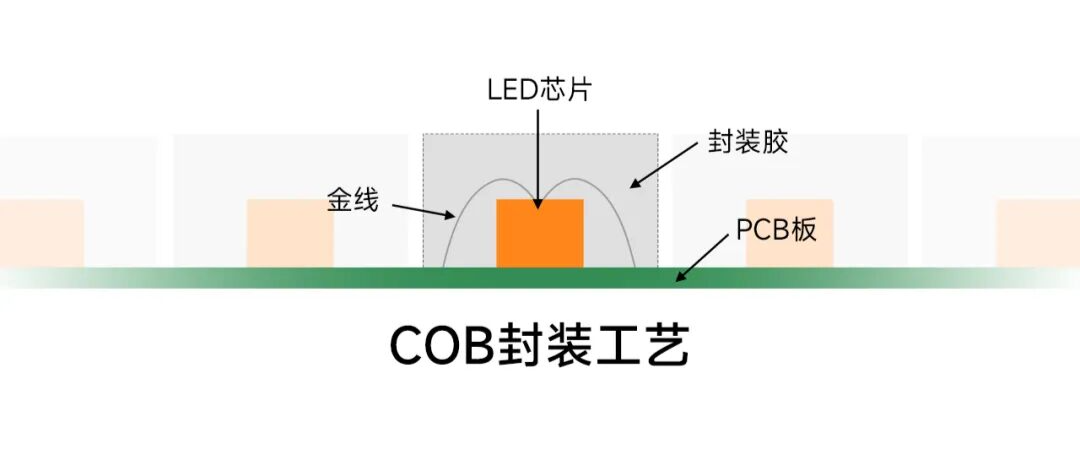

COB 技术凭借其独特的结构优势,在超微间距显示领域建立了坚固的技术壁垒。通过将 RGB 三色芯片直接封装在基板上,实现了无缝拼接和超高对比度(100 万:1),其抗离子迁移能力使故障率控制在 0.1% 以下,使用寿命更是达到 10 万小时以上。这些特性让 COB 在 P0.4 以下的超微间距市场(如虚拟拍摄、医疗影像)占据了众多的份额,成为对稳定性要求极高的专业场景的首选技术。

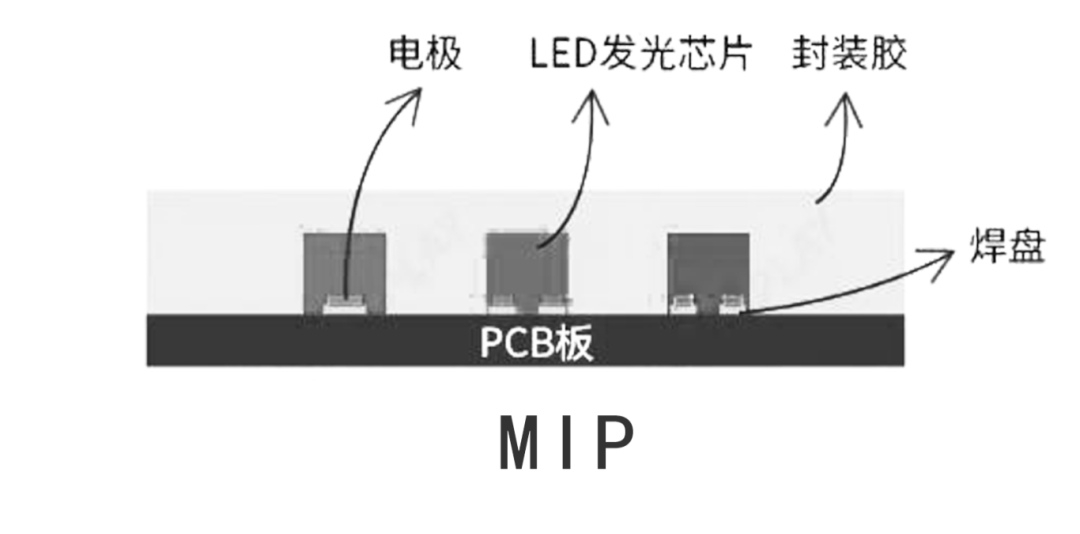

MIP 技术则走出了一条不同的技术路径。采用“先封装后组装”的策略,将芯片预封装成独立器件后再集成到基板,这种模式使其能够兼容现有产线,设备改造成本仅为 COB 的 40%。更重要的是,MIP 技术通过巨量转移技术将良率提升至 95% 以上,在电视、车载显示等规模化市场中,成本较 COB 低 25%。2024 年,MIP 在中国大陆 MLED 直显市场的渗透率已达 4%,实现了从 0 到 1 的突破,预计到 2028 年这一数字将飙升至 35%。

两种技术在新兴场景中的交叉渗透更能体现其互补性。在 AR/VR 领域,COB 的高可靠性和 MIP 的成本优势形成了独特的技术平衡,两者在该领域的渗透率均已超过 20%。透明显示市场中,COB 的高集成度与 MIP 的轻量化特性共同推动着东南亚市场以 40% 的年增速扩张。这种场景分化不是技术隔离的结果,而是产业自然形成的最优解。

混合封装趋势:技术边界的创造性突破

单一技术路线的局限性正推动产业探索混合封装的新可能。传统 COB 技术在追求更小间距时,面临着基板精度限制和良率下降的双重挑战;而 MIP 技术在色彩表现和超微间距领域仍有提升空间。这种技术瓶颈催生了“COB-on-MIP”混合架构,在 MIP 封装基础上集成 COB 驱动技术,使 110 英寸以上商用大屏在像素密度提升 30% 的同时,成本较纯 COB 方案降低 20%。

量子点色转换技术成为弥合两种技术性能差距的关键桥梁。通过“MIP+QD”方案,MIP 的色域覆盖从 BT.709 标准提升至 BT.2020 的 90%,色彩纯度显著提升(R≥99%,G≥85%,B≥97%),已能满足广电级显示需求。这项技术不仅提升了显示效果,还将功耗降低 15%,使其在车载显示等对能效敏感的场景中更具竞争力。

玻璃基材料的引入加速了技术融合的进程。玻璃基板凭借超高平整度(热膨胀系数 CTE<3ppm/℃)和低材料成本(仅为 PCB 的 1/3),成为混合封装的理想载体。通过玻璃基与 MIP 器件的结合,配合 TGV(玻璃通孔)工艺,实现了微米级电路集成,巨量转移良率提升至 98%,模组成本降低 30%。这种组合既能利用玻璃基的物理优势,又能借助 MIP 的良率控制能力,产生了 1+1>2 的协同效应。

产业链协同:从技术竞争到生态共建

芯片制造环节的技术创新为两种路线的融合奠定了基础。“COB/MIP 双模”Micro LED 芯片的出现,使客户可根据需求自由选择封装路径,这种灵活性使 P0.9 以下产品成本下降 40%。设备商推出的兼容型巨量转移设备,将产线切换时间从 24 小时缩短至 2 小时,显著降低了厂商的技术切换成本。

材料创新在成本控制中扮演着关键角色。面对金线价格同比上涨 35% 的压力,产业界开发出铜支架替代方案,配合银胶工艺使封装成本降低 18%,同时通过抗氧化涂层将寿命提升至 8 万小时。玻璃基封装材料的国产化率从 2023 年的 35% 提升至 2025 年的 60%,进一步压缩了供应链成本。这些材料革新不仅优化了成本结构,更提升了产品性能的稳定性。

标准体系的完善加速了技术融合的进程。2025 年第二季度成立的 Micro LED 产业联盟(MLA),推动制定了统一的接口标准,要求像素失控率≤5ppm(工作 2000 小时后),亮度均匀性 Li≤2%。这种标准化工作促进了技术交叉授权与专利共享,降低了产业协同的摩擦成本。同时,国际市场的环保要求也在倒逼技术升级,欧盟《新生态设计指令》要求提供生命周期评估报告,推动全行业采用无铅化封装与可回收结构设计。

市场验证与未来展望

2025年的显示产业市场数据,清晰印证了技术融合所释放的巨大价值。受益于COB与MIP技术路径的协同优化,COB产品均价同比大幅下降31.4%,降至1.72万元/㎡,亲民价格加速其在高端工程场景的普及;MIP在P0.7以下超微间距市场更实现价格突破,跌破2万元/㎡关口,较2024年下降25%,这一降幅源于封装工艺融合带来的规模化生产红利。成本下行直接驱动应用场景快速扩容,以东南亚某商业综合体项目为例,搭载融合技术的透明显示屏凭借独特视觉效果,成功带动周边客流增长25%,项目投资回收期也随之缩短至2.8年,充分展现技术落地的商业价值。

从市场规模维度看,行业机构预测2025年Micro LED市场规模将达22亿美元,其在消费电子领域的高端电视、智能穿戴,以及汽车领域的车载中控、AR-HUD等场景已实现广泛应用。国家半导体照明工程研发及产业联盟测算显示,随着倒装芯片技术的成熟,其良品率将从2023年的83%稳步提升至2026年的92%,这一进步将直接推动封装成本降低15%以上,为整个显示产业链释放约200亿元的降本空间。这些数据共同表明,技术融合正打破增长瓶颈,推动产业迈入规模化扩张的新阶段。

展望未来3-5年,COB与MIP的融合将迈向更深层次的协同发展。专业显示领域,COB凭借高可靠性与像素密度优势,继续主导指挥中心、高端影院等超微间距市场;消费电子市场,MIP依托成本与量产优势加速渗透,抢占家用显示主流份额;而“COB+MIP”混合方案则凭借灵活适配性,在沉浸式体验空间等新兴场景中占据主导。对企业而言,决胜未来的关键在于兼备多技术驾驭能力:既要保持技术迭代的快速响应,又要精准把控成本控制细节,更需深度洞察不同应用场景的核心需求,才能在产业变革中立足。

结语:

显示产业的技术竞争早已跳出分辨率、亮度等单一参数的桎梏,迈入供应链、终端场景与技术标准深度绑定的生态协同新阶段。COB与MIP的融合绝非封装工艺的简单叠加,而是打破上下游壁垒、重塑设计、生产到应用全链条价值分配的关键变革。在技术普惠成为行业共识的当下,唯有将底层创新切实转化为用户可感知的画质提升、成本优化与场景适配能力的企业,才能在“竞争中合作、合作中突破”的新范式中站稳脚跟。2025年的产业实践已然印证:真正颠覆性的技术突破,从来不是单一路线的孤进,而是不同技术路径在碰撞与融合中的交汇产物。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

+ 更多资讯热度榜

+ 更多慧聪原创

+ 更多技术文章

+ 更多政策法规