在显示技术的发展历程中,每一次技术突破都为人们带来了更逼真、更绚丽的视觉盛宴。早期的阴极射线管显示器,以厚重的机身与闪烁的屏幕开启了视觉显示的篇章;随后,液晶显示凭借轻薄、低功耗的优势迅速普及;有机发光二极管的出现,则以自发光特性实现了更鲜艳的色彩与更纤薄的形态。如今,量子点与Micro LED技术的深度融合,正引领显示技术迈向全新的“全彩时代”。这一创新组合凭借量子点卓越的色彩还原能力和Micro LED高亮度、长寿命的特性,为LED显示屏行业注入强大动力,带来前所未有的变革与发展机遇 。

Micro LED—— 显示技术的新星

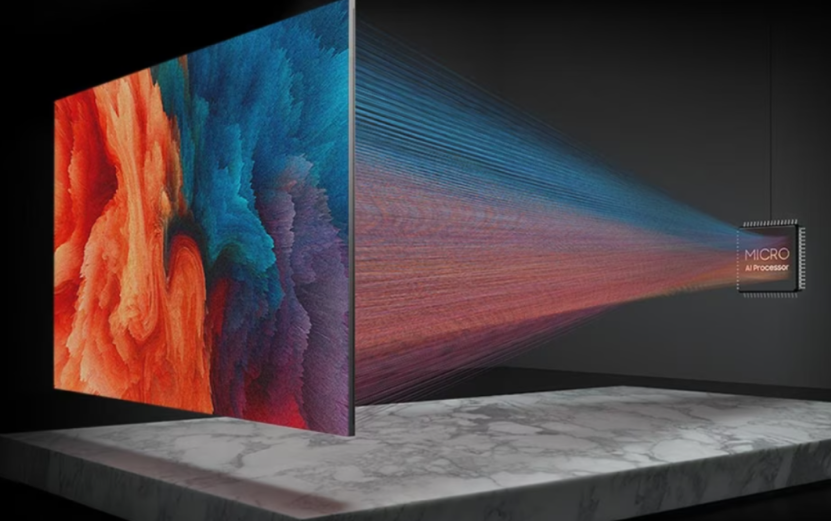

Micro LED 显示技术以微米级自发光 LED 为像素单元,将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列实现显示升级。早期 LED 显示屏由于封装体尺寸较大,像素间距达 20mm(P20)左右,显示粗糙;随着芯片尺寸缩小和封装水平提,Mini LED 将像素间距缩至 0.2mm(P0.2)左右,而 Micro LED 进一步将芯片尺寸降至 50μm 以下,突破传统 LED 物理极限。

与传统的 LCD 和 OLED 相比,Micro LED 在诸多方面展现出巨大优势。其亮度最高可达 100 万 - 1000 万 cd/m²,适配户外强光;对比度极高,明暗层次分明;像素密度提升带来更高分辨率;自发光特性比 LCD 需要背光模组的设计,大大减少了能源消耗,且寿命长、响应速度快和热稳定性好等特点,有效避免了图像拖影等问题。

但其产业化进程中面临双重瓶颈:一是巨量转移难题,如75 英寸 4K 电视需转移约 2500 万个 Micro LED 芯片,转移精度需控制在 ±0.5μm,良率要求 99.9999%,这使得转移效率、转移精度、转移良率、检测与返修等难度均成指数级增长,同时,三次红绿蓝巨量转移更增量产难度;二是红光芯片技术瓶颈,因材料差异,红光 Micro LED 发光效率从 60% 骤降至 1%,虽经优化仍不及蓝 / 绿光芯片,存在亮度低、功耗高、发热大等问题。尽管技术优势突出,Micro LED 仍需突破制程工艺与材料科学的双重挑战,方能从实验室走向大规模商用。

量子点 —— 色彩表现的神奇材料

量子点作为无机纳米半导体晶体,以 “宽激发谱 + 窄发射谱” 特性成为显示领域的色彩革新者。其宽激发谱可吸收多波长光子,窄发射谱则使光波长高度集中,体现在宏观层面就是量子点激发的光颜色具有极高的色彩纯度,堪称 “色彩魔法师”。传统 LCD 因激发原理限制,面板不同区域易因光学材料厚度、老化等问题导致色纯度不均,虽可通过多层滤光片等方式调节和增强色彩纯度,但成本高昂且易偏色。而量子点通过半导体工艺批量生产,均匀性更强,能有效解决色彩不一致问题,还可减少对滤光片的依赖,降低成本并减少因复杂光学结构所衍生的其他问题。

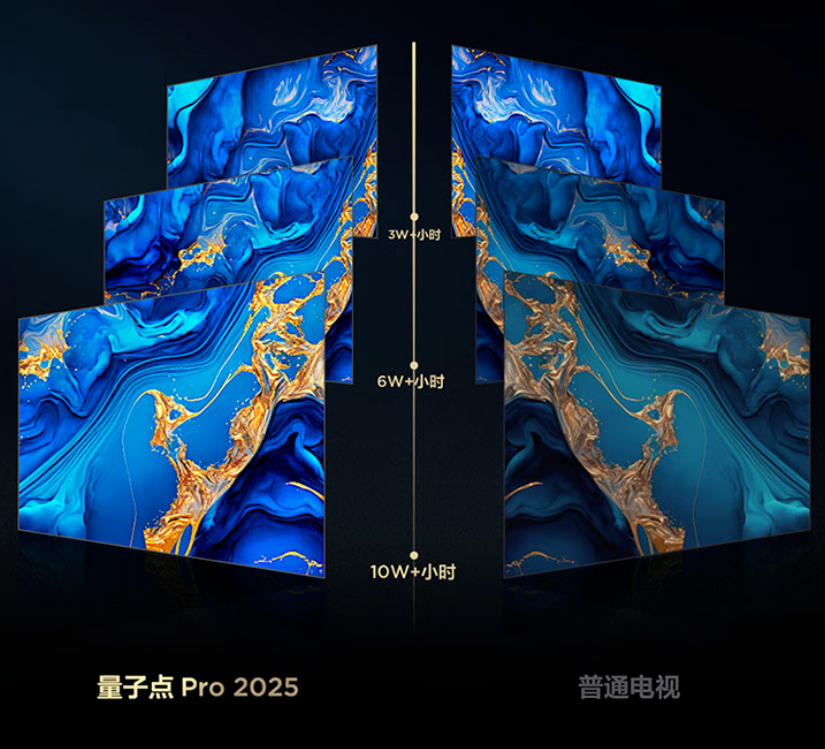

最新量子点 Pro 2024 技术色域达 157%(BT.709),全屏色纯度 95%,解决了大尺寸屏幕色彩过渡不均的痛点。其色彩寿命长达 10 万小时,远超荧光粉等传统材料。浙江大学教授彭笑刚曾评价量子点为 “人类最优秀发光材料”,如今该技术已广泛应用于 LCD、OLED、Mini LED 等面板,甚至两三千元的入门级电视也能搭载,彻底改变了显示行业的色彩标准。从技术突破到大规模商用,量子点以材料优势重塑了显示产业的色彩逻辑,其高纯度、长寿命、低成本的特性,正推动显示技术向更极致的视觉体验迈进。

融合之光 —— 开启全彩时代

当量子点与 Micro LED 技术相遇,一场显示革命就此爆发。两者的融合为解决 Micro LED 全彩化难题提供了新思路,通过 "色彩纯正 + 高对比度 + 广色域 + 低功耗" 的综合优势,共同催生 LED 显示屏的 "全彩时代"。

在色彩纯正方面,量子点凭借优异的光致发光性能,为 Micro LED 提供更纯净的红、绿、蓝三原色光源,避免了传统 LED 显示屏在色彩还原上的偏差,使画面颜色更接近真实世界。Micro LED 的高分辨率与量子点广色域结合,让画面明暗对比更极致 —— 高光部分不刺眼、阴影细节清晰可辨,在专业影视制作、高端家庭影院等场景中,能完美还原创作者意图,带来沉浸式视觉体验。

低功耗与长寿命也是该融合技术的一大亮点。Micro LED 的高亮度和长寿命特点与量子点的低功耗优势相结合,使得整个显示系统在节能和耐用性方面表现突出。从技术实现路径来看,当前主流方案为 "蓝光 Micro LED + 量子点颜色转换层",通过蓝光激发量子点产生红绿光形成全彩显示。该方案制程简单、成本较低,但存在三大痛点:光转换过程中的能量损耗导致发光效率下降;量子点材料在高温、高湿环境下稳定性不足;像素间光串扰影响显示精度。

为攻克上述难题,全球科研机构与企业正从两方面发力:材料端通过对量子点表面进行修饰、优化材料合成工艺等方法,来提高量子点的稳定性和抗氧化性;技术端探索微纳加工创新,喷墨打印技术虽成本低但精度待突破,光刻技术可实现高精度图案化却面临成本与残留问题。尽管集成方案仍存瓶颈,但量子点与 Micro LED 的融合已成为显示技术向 "全彩时代" 迈进的核心路径,随着技术迭代,其商业化应用前景愈发清晰。

产业变革与市场前景

量子点与Micro LED融合技术掀起显示产业变革浪潮,从上游至下游重塑行业格局。上游环节,芯片制造商全力优化Micro LED工艺,通过改进外延生长技术,提升芯片发光效率与波长均匀性;同时,突破巨量转移技术瓶颈,降低生产成本。量子点材料商则不断研发高性能材料,提升量子点的稳定性与色域表现。中游面板厂商积极整合技术,运用AI视觉检测、精密键合等工艺,提升生产效率与产品良率。下游终端厂商借此推出一系列创新产品,如超高清电视、高端显示器和智能车载屏,满足不同场景需求。

在市场前景上,融合技术产品蓄势待发,即将大规模商用。高端电视领域,凭借卓越的色彩还原、高对比度和低功耗特性,向传统OLED与LCD发起挑战;专业显示器以精准色彩表现,成为设计、电竞用户的不二之选;车载显示凭借高亮度、长寿命的优势,契合智能汽车需求,市场潜力巨大。据***预测,2030年全球相关市场规模将突破百亿美元。随着产业生态不断完善、技术持续创新,中国显示产业依托完整产业链和政策支持,有望在量子点与Micro LED融合技术领域实现从跟跑到领跑的历史性跨越。

结语:

量子点与 Micro LED 技术的融合,为 LED 显示屏行业带来颠覆性发展机遇,凭借量子点的极致色彩还原力与 Micro LED 的高亮度特性,成功开启 “全彩时代” 大门,让显示画面的色彩纯度与细腻度实现跨越式提升。

当前技术层面仍面临挑战:量子点材料在高温环境下稳定性不足,Micro LED 芯片巨量转移良率待提高,产业化中成本控制也需突破。但全球科研与企业正通过材料创新、工艺优化攻克难题。未来,该技术产品将遍布生活场景,带来绚丽视觉体验,推动显示产业迈向新高峰。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

+ 更多资讯热度榜

+ 更多慧聪原创

+ 更多技术文章

+ 更多政策法规